您现在的位置:研究培训 > 专题研究专题研究

长期以来,我国能源安全风险主要源于石油和天然气对外依存度的快速增长。然而,随着全球和我国能源转型的推进,气候变化与能源转型作为影响能源安全新的风险来源开始显现。2021年,全球能源危机敲响了由气候变化和能源转型产生的能源安全新风险的警钟。

目前,我国能源安全面临的形势异常复杂和严峻。“复杂”是指影响能源安全的“新”“旧”因素交织:石油地缘政治仍然是影响能源安全的重要因素,天然气地缘政治对能源安全的影响不断上升,同时气候变化和能源转型对能源安全的影响开始显现。“严峻”是指地缘政治、气候变化与能源转型影响叠加与相互强化,对能源供应和能源价格的冲击强度上升、持续时间延长、不确定性增强。

本文讨论与气候变化及能源转型密切相关的“新型能源安全1”。“新型能源安全”是指随着能源转型的推进,由气候变化和能源转型共同作用、以天然气和煤炭价格暴涨为特点的能源安全“新风险”。这类能源安全风险无论从产生原因、作用机制,还是应对措施等方面与“传统油气安全”都有很大差异。这些差异正是本文所要研究的能源安全“新逻辑2”。

2021年全球能源危机新特征与能源安全新风险

重大能源安全风险的发生通常以“能源危机”的形式呈现。2021年初,全球石油、天然气与煤炭价格出现明显上涨态势,并在下半年演变为“全球能源危机”。值得高度关注的是,这次全球能源危机呈现出不同于以往的能源危机的全新特征,并隐含着能源安全新的风险来源。

天然气和煤炭取代石油成为2021年全球能源危机的主角

在以往的能源危机中,石油一直是“能源危机”的主角。比如,20世纪70年代、80年代和90年代分别发生的三次全球“石油危机”均表现为石油价格暴涨。然而,在本次能源危机中,天然气与煤炭价格涨幅远超石油。因此,尽管石油价格上涨仍然是当前全球能源危机的组成部分,但天然气和煤炭已经取代石油成为本次能源危机的主角。

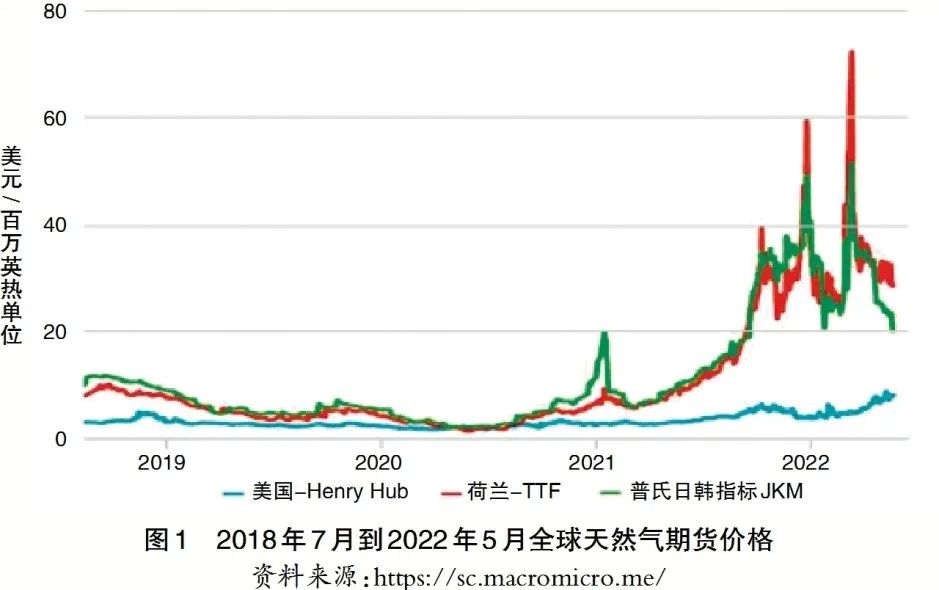

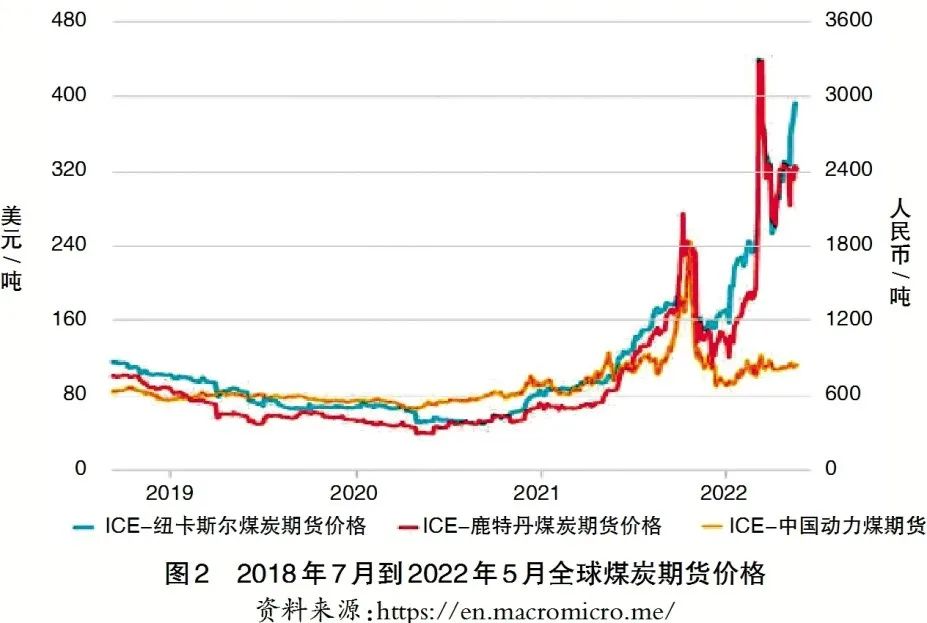

通过比较2021年3月到2022年3月期间天然气、煤炭和石油的价格变化,我们发现天然气和煤炭价格上涨幅度之大前所未有:天然气价格方面,荷兰TTF天然气期货价格从每百万英热单位5.7美元上涨到最高72.6美元,一年上涨了11.7倍,普氏东亚JKM天然气期货价格每百万英热单位6美元上涨到51.8美元,上涨了7.6倍(见图1);煤炭价格方面,荷兰鹿特丹煤炭期货价格从每吨66.2美元上涨到439美元,上涨5.6倍,澳大利亚纽卡斯尔煤炭期货价格从87.5美元/吨上涨到440美元/吨,涨幅为4倍(见图2)。

相比之下,在此期间的国际原油价格的表现要“逊色”得多:全球原油WTI期货价格从60.9美元/桶上涨到123.7美元/桶,上涨仅1倍。

气候变化与能源转型成为影响能源安全新的风险来源

2021年全球能源危机发生的背景是全球新冠肺炎疫情后经济复苏。2020年12月,全球天然气和煤炭需求已经超过2019年的水平,石油需求恢复到2019年的98%。然而,经济复苏引发的能源供需紧张不足以导致全球能源价格上涨数倍,达到能源危机的程度。

分析图1和图2可以发现3,2021年,天然气和煤炭价格上涨分为两个明显不同的阶段:第一阶段是2021年3~10月,天然气和煤炭价格上涨特点是“持续性”上涨,而2021年10月到2022年3月,是“脉冲式”上涨。

在持续性上涨阶段,荷兰TTF天然气期货价格上涨了5.9倍,普氏东亚JKM天然气期货价格上涨了4.9倍;荷兰鹿特丹煤炭期货价格上涨3.1倍,澳大利亚纽卡斯尔煤炭期货价格上涨2.1倍。在“脉冲式”上涨阶段,天然气价格上涨出现了两个峰值(分别是2021年12月初和2022年3月初);煤炭价格仅出现了一个高峰值(2022年3月初),第一次价格峰值出现2021年12月初。

天然气和煤炭价格上涨的不同特点来自影响因素的不同。“脉冲式”价格上涨来自地缘政治影响。如果地缘政治事件导致能源供应大幅减少或中断,则能源价格会快速上涨后在一个平台高位震荡,并持续到能源供应恢复正常。如果地缘政治事件没有真正导致能源供应明显减少,则其对能源价格的影响是短期暴涨后大幅回落,从而价格变化轨迹呈现“脉冲式”特点4。具体地说,2021年11月底,俄乌冲突一触即发的舆情氛围,导致欧亚天然气价格第一次出现脉冲上涨,2022年2月底,俄乌冲突爆发导致欧亚天然气价格出现第二次更高的脉冲上涨,煤炭价格出现第一次脉冲式上涨。

相比之下,2021年3~10月出现的天然气和煤炭持续性价格上涨显然是持续性的供需缺口导致的,而不是地缘政治因素。那么,是什么原因造成这一时期的天然气和煤炭出现持续供需缺口呢?这与气候变化和能源转型直接相关。确切地说,气候变化与能源转型是2021年3~10月期间天然气和煤炭价格暴涨的最重要的直接原因。

首先,在疫情后经济复苏推动能源需求回升的背景下,一连串极端天气导致全球能源需求强劲增长:先是2020~2021年全球冬季北半球遭遇极寒,继而2021年遭遇异常低温的春季和平均气温创新高的夏季,2021~2022年冬季也偏冷。连续的极端天气造成供暖和电力(制冷)需求持续处于高位,推动作为发电和供暖重要燃料的天然气和煤炭需求强劲反弹。根据BP的数据,2020年全球能源需求下降4.5%,2021年全球一次能源需求同比增长5.8%,其中天然气增长5.3%,煤炭增长6%。

其次,2021年受天气影响,水电、风电等可再生能源发电量大幅下降的缺口需要煤电和气电来填补,导致对天然气和煤炭的需求短期内大幅反弹。2021年,中国水力发电量同比下降2.5%5;巴西水力发电量同比下降8.2%,美国同比下降8.6%6。根据欧盟风能协会的数据,2021年上半年,欧盟因长时间静压天气风速下降,导致风能发电量同比下降7%7。电力系统要求实时平衡,可再生能源发电量的下降主要通过燃气和燃煤发电量的增加来弥补,从而引发全球对天然气和煤炭的“争夺”,推动价格短期暴涨。

再次,能源转型导致对化石能源投资不足,煤炭和天然气中长期供给能力刚性下降,无法应对这些突发气候原因导致可再生能源发电量下降而爆发的天然气和煤炭需求。根据IEA的数据,2014年以来,全球石油、煤炭和天然气投资规模持续下降,2020年投资规模仅为2014年的一半8。其中一个重要原因是全球气候和各国能源转型的相关政策增加了化石能源项目投资的长期风险,从而使包括天然气和煤炭在内的化石燃料中长期生产能力不足。一旦遇到因气候原因导致对化石燃料需求短期暴增,必然引发价格暴涨。

总之,2021年的全球能源危机是气候变化、能源转型与地缘政治事件三个因素共同作用的结果,但气候变化和能源转型是这次能源危机的主因,是“全新”的能源安全风险来源,而地缘政治事件只是加剧了危机的后果。

基于能源安全新逻辑应对新型能源安全

2021年的全球能源危机揭示了气候变化和能源转型成为能源安全的新风险来源,传统的、仅从完善能源供应环节的能源安全应对机制,难以适应这些新变化,因而需要新的能源安全逻辑来应对新型能源安全。

气候变化和能源转型对能源安全的影响更为复杂

目前,对包括中国在内的石油进口国来说,与石油对外依存相关的传统能源安全风险仍然存在,并依然占据重要地位。同时,随着能源转型的推进,气候变化和能源转型对能源安全的影响日渐增强,且更为复杂。

首先,为实现碳中和目标,能源转型要从目前以化石燃料为主导的能源系统转向未来以“零碳”电力为主导的能源系统。这一转型过程也可以简要概括为“终端能源电气化、电能零碳化”。其中,“零碳”电力中光伏发电、风力发电和水电等是终端“零碳”能源的主要来源,更容易受到天气影响。

其次,能源转型进程中作为发电燃料的天然气、煤炭与可再生能源之间关系的复杂性。近年来,政府部门与行业主要关注的是随着可再生能源发电规模和占比的上升,电力系统需要更加灵活的燃煤发电和燃气发电机组以作备用,以应对风光发电的波动性与间歇性,维持电力系统的安全平稳运行。然而,2021年的能源危机揭示了燃煤发电和燃气发电在电力系统转型中的作用,不仅是作为备用,更重要的是在可再生能源发电量因受天气原因而出现大幅变化时,需要燃煤发电和燃气发电机组增加出力来弥补持续数周、甚至数月的供需缺口。而且这些受天气影响的可再生能源出力波动的规模和不确定性的影响,远比风光发电短期波动性和间歇性的影响更复杂。同时,在叠加能源转型政策对天然气和煤炭中长期投资和产能抑制效应下,能源转型不得不经常面临天然气和煤炭价格“不定期”大幅波动的新情况,进一步增加了应对能源安全问题的难度。

再次,极端天气发生的频率上升进一步增加了气候变化对能源安全影响的复杂性。极端天气不仅影响可再生能源的发电量,而且还会通过破坏输配电线路和发用电设施影响电力安全。世界气象组织的报告指出,由于气候变化,近年来天气变得越来越极端,2011~2020年是有气象记录以来人类历史上最热的十年。极端天气影响能源安全的复杂性主要表现在极端天气发生频率日渐增加的情况下,极端天气发生的不确定性,以及极端天气影响后果难以准确预测。

能源安全新逻辑:从供应安全到系统韧性

主流能源安全研究通常把供应中断及其风险作为研究重点。近年来,一些从复杂系统、生态学和经济学角度研究能源安全的学者认为,能源安全风险主要来自不可预测的社会、经济和技术因素。既然风险的发生难以预测,仅仅停留在对供应中断及其风险研究上,对能源安全风险管理的价值有限。相反,分析风险冲击下供应中断发生后能源系统快速恢复的能力,即系统韧性(resilience)9,更加符合极端天气频发和突发条件下能源安全风险管理的实际情况。

能源系统韧性和能源安全概念之间有明显的重叠区域,但差异也很明显:系统韧性倾向于关注极端、意外或未知的威胁,而不会太过考虑发生的可能性。此外,系统韧性明确强调对威胁的可能响应,而能源安全概念则主要强调供应中断、价格大幅波动及其原因(风险)。

基于能源系统韧性来重新界定能源安全的概念,就必须将系统韧性置于能源安全概念的核心位置,而不是仅仅把系统韧性视为能源安全的一个部分。这是在国家能源安全战略中贯彻系统韧性思维、构建适应新时期能源安全新变化的风险管理体制机制的前提条件。

被广泛接受的能源系统韧性概念是由国际能源署提出的:“能源系统及其组件应对危险事件或趋势的能力,是维持其基本功能、特征和结构的能力,以及适应、学习和转换的能力,它包含以下概念:稳健性、机敏性、恢复力”。

笔者认为,能源系统韧性不仅与供应链功能健全有关,还与机制和支持系统组织等有关。因此,能源系统韧性至少包括六个要素,分别是稳健性、冗余度、技术灵活性、系统去中心化、体制机制灵活性与能源安全风险分级管理制度。前三个因素属于物理系统韧性,后三个因素为系统组织与制度韧性。

抓住核心逻辑 提升系统韧性

当前能源安全面临的问题,不仅表现在能源安全风险来源增多、影响程度加大,还表现在全球气候变化与能源转型使能源安全冲击的作用机制发生了颠覆性变化,产生了多元、复杂的后果。能源低碳转型,既是能源安全的“麻烦制造者”,也是能源安全有效的终极解决方案;全球气候变化既增加了化石能源系统的脆弱性,也给可再生能源带来了新的安全问题。因此,改善我国能源安全,一方面要抓住能源转型这个核心逻辑,处理好重大中长期能源安全战略问题,另一方面要全面提升能源系统韧性,应对新型能源安全风险。

正确处理可再生能源规模扩张与能源系统转型的关系

能源系统的脆弱性与能源特点和系统运行特征有关。化石能源为主的能源系统和以可再生能源为主的能源系统在技术与运行特点上截然不同,其系统脆弱性的来源和表现形式也有很大差异。因此,要系统把握不同能源系统的脆弱性特点和差异,防止能源转型增加系统脆弱性,加大我国能源安全风险。

从系统运行看,化石能源能量密度高,生产、运输和消费各环节均有很强的规模经济性,并提供稳定和经济的能源服务。然而,在极端天气频发和突发的条件下,化石能源系统覆盖范围大、输送半径长的特点会增加系统脆弱性。特别是对要求实时平衡的大规模、集中化电力系统更是如此。

波动性可再生能源占比大幅度上升会增加电力系统的脆弱性和能源安全风险,而适度规模的分布式可再生能源系统可以提高能源系统韧性。而以大基地集中发电、长距离传输这种适用于化石能源的规模经济利用方式来发展可再生能源,客观上“规模化”了可再生能源对既有电力系统的冲击,从而叠加了双重“脆弱性”,即基于可再生能源特点产生的脆弱性和大规模电力系统在极端天气影响下的脆弱性。

因此,为了避免或尽可能减少能源转型导致系统脆弱性增加的能源安全风险,一方面,必须统筹推进可再生能源的规模增加与既有能源系统灵活性提升的协调,并且现阶段应将提升系统灵活性置于优先地位;另一方面,能源系统转型要重点围绕产消者、大量分布式能源资源和负荷,在用户侧构建分布式能源(不仅仅是电力)系统,消除其发展面临的政策机制障碍,构建能充分激励用能主体自觉节能、降碳、增效和发展可再生能源的积极性的体制机制环境。

平衡能源安全与能源转型目标,重构我国化石能源发展战略

随着能源低碳转型的推进,因对外依存度高而产生的能源安全风险将大大得到缓解,并随着转型成功而最终解决。2021年的全球能源危机表明,在未来全球气候变化和能源转型作为能源危机主导因素的条件下,天然气和煤炭的安全将超越石油安全,成为能源安全的主角。因此,需要充分认识到能源转型进程中天然气和煤炭安全相对于石油安全地位的变化,并根据这一变化,结合我国国情重新思考我国煤炭、天然气和石油产业的发展战略。

一是应适度控制新增石油投资。随着交通领域能源转型的深入推进和高耗能工业产量的达峰,“十四五”期间,我国石油消费和石油进口依存度有望达峰。气候变化与能源转型冲击主要是对天然气和煤炭供需,而对石油消费的直接影响不大。因此,除非极端情形(如战争)下的石油战略投资外,应对非极端情形下的石油安全投资宜以原油储备为重点,适度控制对其他原油的投资,减少未来石油资产搁浅的损失。

二是优化、替代与节能并举,抑制天然气对外依存度过快增长。由于天然气储存成本高、液化运输和储存需要巨额投资,天然气供应体系应对能源冲击的能力要弱于原油和煤炭供应体系。因此,有必要适度控制我国天然气进口依存度的过快增长,以免增加我国能源系统的安全风险。

我国天然气消费量还处于快速爬坡阶段,抑制天然气对外依存度过快增长,不是人为限制天然气消费量,而应综合考虑能源安全、能源转型与经济增长需求目标,通过优化、替代和节能并举,抑制天然气对外依存度过快增长。优化天然气利用方向,包括在气源有保障且具有经济性的区域适度发展天然气发电作为灵活性电源,提高电力系统灵活性;不宜仅仅基于减碳和降低碳排放的目的继续大规模推广天然气使用(比如煤改气)等;替代天然气的重点在于鼓励热泵供暖和生物质清洁供暖。此外,通过大力推动建筑节能改造和零能耗被动建筑、低能耗建筑的发展,减少对天然气的消费。

三是在正确处理能源安全、减碳与发展的关系基础上,调整煤炭发展战略思路。从正确处理能源安全、减碳与发展之间的关系出发,我国煤炭发展战略思路需要强调以下两个要点:

一方面,从能源转型趋势看,煤炭未来的市场空间将逐渐缩小,虽然不排除这期间煤炭消费出现短暂反弹。这种短暂反弹的时间和规模的不确定性凸显了大幅提升能源(煤炭)系统韧性的必要性。

另一方面,随着可再生能源发电占比增加,其“不确定性”和“难以准确预测”的特性,导致对发电主体燃料煤炭的需求变化也出现极大的不确定性,使煤炭产业发展面临一个悖论:一方面,煤炭企业要能够更加灵活地对市场作出反应,才能提升目前煤炭产供销体系“灵活性”或“弹性”;另一方面,需要政府干预构建煤炭产能战略储备来应对煤炭供需不确定性导致的“市场失灵”。“两全其美”的前提是政府干预要恰当把握政府与市场的边界,且干预措施应具有透明度、稳定性等特点。

提升我国能源系统韧性、增强我国能源安全风险应对能力

在气候变化和能源转型对能源安全影响日渐增强的情况下,我国“刚性有余、韧性不足”的能源系统是当前我国能源安全的严重隐患。提升我国能源系统韧性,增强我国能源安全风险应对能力,可以从以下五个方面入手:

一要提升能源系统的稳健性,增强其在极端天气频发事件下的稳定供应能力;提高系统稳健型的技术方案应在技术可行性和经济可行性之间权衡,实现安全性与经济性的平衡。二要大幅提升能源系统冗余度,应对“新”的能源冲击。极端天气频发对能源供需产生更大冲击,需要更大的冗余产能来对冲。三要全面提升电力系统技术灵活性。一方面要充分挖掘现有电力系统灵活性潜力,另一方面要利用分布式电力与能源系统充分整合数量庞大的可再生能源产消者、电动汽车和用户侧的大量储能设施、灵活负荷等新的灵活性资源,推动电力系统架构从大规模集中控制系统向局部平衡的分布式系统转变。四要大幅提升能源系统机制灵活性。提升我国电力系统机制灵活性是当前的重中之重,核心是加快电力监管制度改革与电力市场建设,特别是分布式灵活性资源市场的建设。五要建立灵活有效的能源安全风险分级管理制度。

注:

1、笔者把与一个国家油气对外依存度过高密切相关的能源安全风险称之为“传统能源安全”,这类能源安全通常表现为地缘政治事件导致能源供应中断或能源价格暴涨。

2、伴随着能源转型而出现的“新”的能源安全还有一类,即能源转型所依托的低碳技术和产业,如电动汽车、风力发电与光伏发电制造业大规模发展带来的钴、锂、镍等关键金属对外依赖问题。这类能源安全问题虽然是伴随着能源转型推进而出现的“新风险”,但本质上是资源全球分布不均衡条件下地缘政治因素造成的,其影响机制和应对措施与传统的油气安全风险基本相同。笔者不将其纳入“新型能源安全”的范畴,不是本文要讨论的对象。

3、图1和图2中,与欧洲和亚洲相比,美国的天然气价格上涨幅度不算大,中国煤炭价格2021年10月之前跟随国际价格一起波动,10月以后经国内政策调控后没再跟随。因为美国的天然气和中国的煤炭基本能做到自给,这是能源安全新逻辑下美国和中国相对于欧盟、日本等国的一个优势。

4、除非地缘政治事件对能源供需产生持续性和实质性供需缺口,比如产油国主动采取石油禁运措施导致的第一次石油危机。

5、数据来自中国国家统计局。

6、根据BP世界能源统计2022数据计算

7、数据转引自:《危机背后:欧洲能源转型之困》,https://www.sohu.com/a/494533255_114986?index=s_2

8、数据引自国际能源署发布的《世界能源投资2022》(IEA. World Energy Investment 2022), www.iea.org/

9、系统韧性也称为弹性,特别是在电力行业。2017年,美国联邦能源监管委员会针对极端天气频发导致大停电而提出弹性电网的定价规则。本文统一采用“韧性”的提法。

来源:朱彤 电联新媒